|

TAUNUSREITER

(c) Frank Mechelhoff 2006 - Kopien

speichern nur zum privaten Gebrauch zulässig

Verwendung von Texten und Bildern in eigenen

Websites oder zu geschäftlichen Zwecken ohne meine

schriftliche Genehmigung nicht gestattet

Kontakt: taunusreiter  yahoo.de

yahoo.de

Ursprung des Artikels 1991, überarbeitet Dez. 2019 |

Wir nehmen den schönsten

Weg...

Orientierung mit Karte und Kompass

Mit Karte und Kompass im Gelände

Die Sonne scheint in unseren Breitengraden nicht immer -

und selbst wenn, ist sie bestenfalls für die grobe Orientierung

geeignet. Auch Mondschein, Moos an den Bäumen, alte Kirchen usw.

stellen sich nicht mit der gewollten Zuverlässigkeit ein. Neben

der guten Karte ist daher der Kompass das Hilfsmittel zur

Orientierung im unbekannten Gelände

Moooment! Sie möchten zuerst mal wissen, wie man sich

mit der Karte allein orientiert, bevor Sie was über Karte

und Kompass erfahren??

Das ist absolut sinnvoll. Klicken Sie bitte

hier!

Der Gebrauch des Kompass

Der Wanderreiter1) will

möglichst wenig mit technischen Dingen zu tun haben, er - oder sie

– sucht das Naturerlebnis, die Kameradschaft unter

Gleichgesinnten, die Herausforderung, das Reiterlebnis usw.

Im unbekannten Gelände wird er versuchen, den für ihn

besten Weg auf der Karte festzustellen. Der beste Weg für den

Wanderreiter ist nicht der schnellste, noch der kürzeste, sondern

der landschaftlich schönste Weg, der noch flüssig zu reiten ist.

Das sichere Auffinden dieses Weges wird durch den Einsatz des

Kompass erleichtert.

Wer ohne Kompass reitet, wird bei der Streckenwahl auf leicht zu

findende Wege ausweichen müssen, die näher an der Zivilisation

verlaufen und meist fester, weniger pferdeschonend sind.

Auf Wettbewerben – etwas auf unmarkierten Distanz- oder

Trekkingritten – kommt es insbesondere darauf an, eine vorgegebene

Strecke schnell und sicher zu finden. Wer hier, wenn die

Orientierung kritisch wird, mit Kompass arbeiten kann, ist

eigentlich immer im Vorteil.

Nun hat auch der Kompass-Fan nicht ständig das Gerät vor der Nase,

braucht es vielleicht manchen Reittag gar nicht. Hierzulande ist

die Landschaft meist offen, mit sichtbaren, eindeutigen

Geländemarken, die man in der Karte wiederfinden kann. Der Kompass

erleichtert vor allem das Durchreiten von schwierigem Gelände, wo

solche Marken selten sind oder ganz fehlen, wie in großen

Waldgebieten, dünnbesiedelten Gegenden usw. – eben den

Landschaften, die den passionierten Streckenreiter wie ein Magnet

anziehen... Dies sind unbestreitbare Vorteile -- die den Nachteil,

sich mit einem zusätzlichen „Ding“ beschäftigen und beschweren zu

müssen, bei weitem mehr als aufwiegen. Sichere zuverlässige

Orientierung, wozu der Kompass entschieden nützlich ist, macht den

Ritt sicherer und entspannender, und mindert ganz gewiss nicht

Erlebnis und Abenteuer.

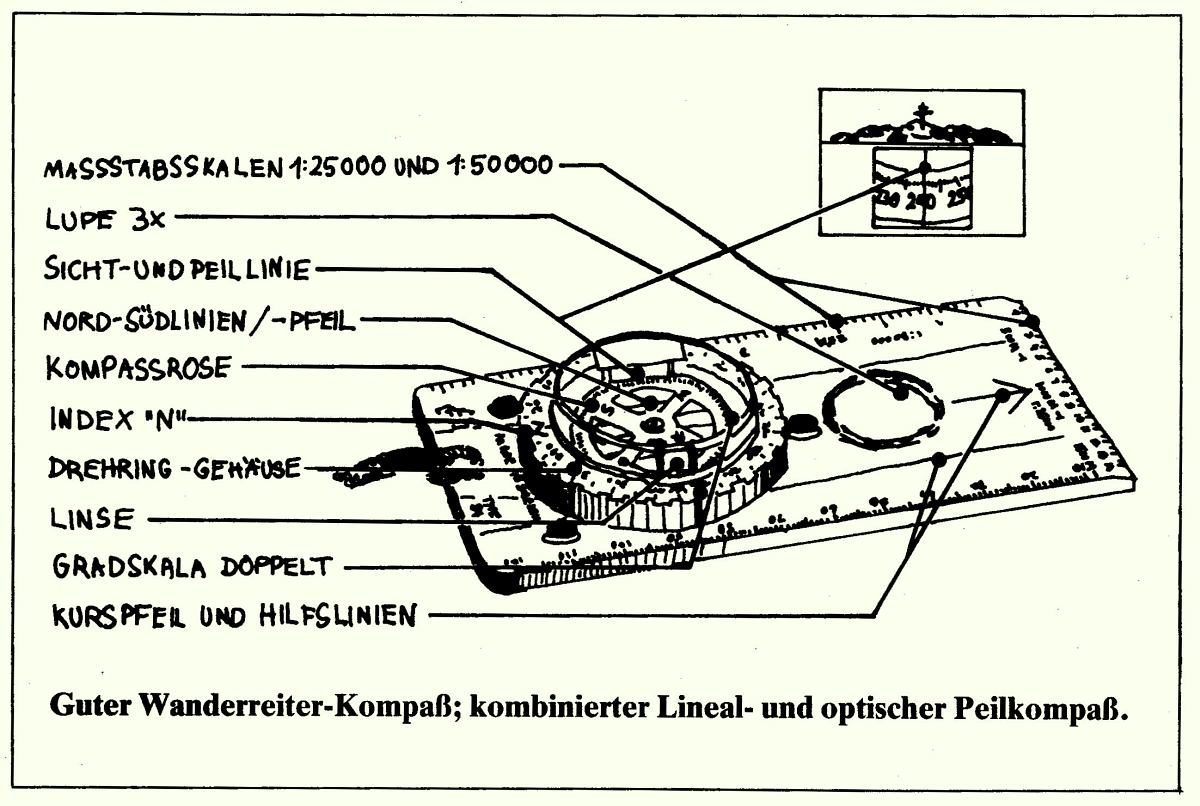

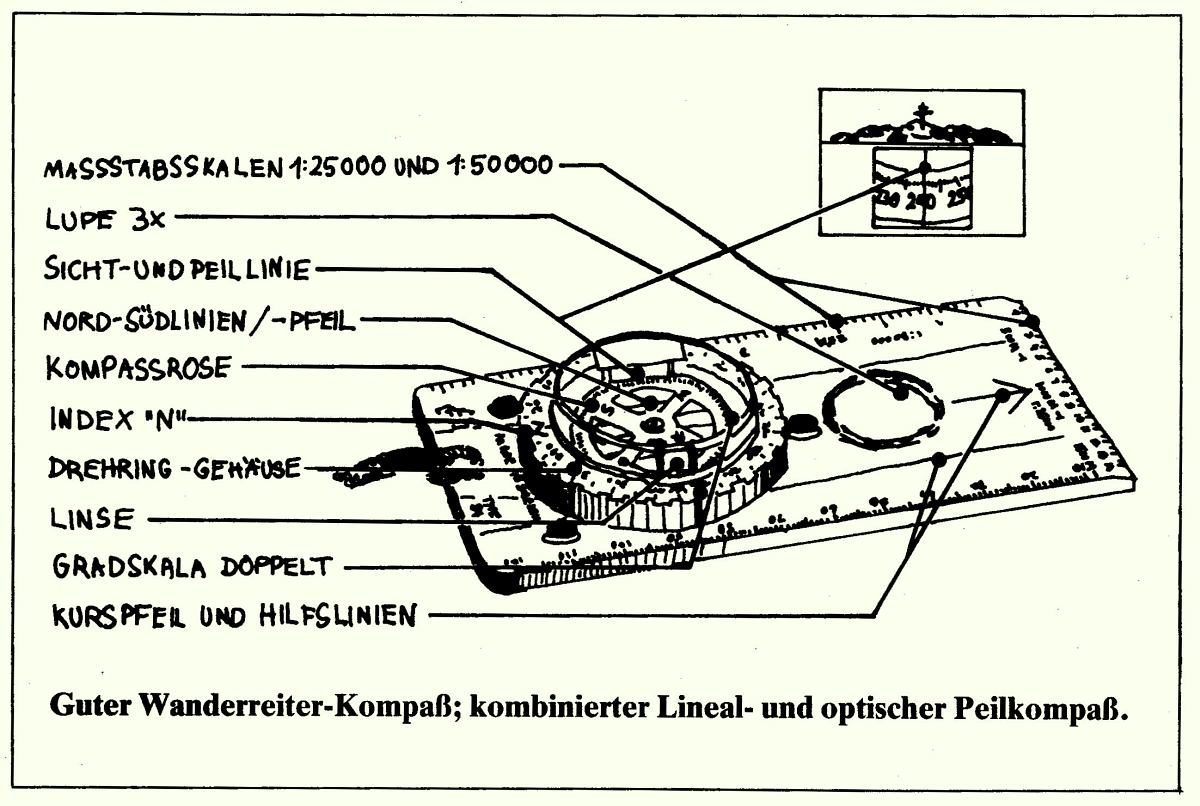

Der Wanderreiterkompass

In der hiesigen Landschaft wird der Kompass immer zusammen mit

der Karte benutzt, da wir auf den Wegen zu reiten haben. Wir

brauchen daher einen Kompass, der die Kartenarbeit

unterstützt. Die wichtigsten Anforderungen an einen solchen

Kompass sind:

- Fluidgedämpfte Nadel, schnelle Einpendelzeit (einen guten

Kompass kann man, falls erforderlich, selbst im Trab oder Galopp

ablesen!)

- Möglichst großer, weichgängiger und deshalb präzis

einstellbarer Kompaßdrehring

- Lange Anlegekante für die Kartenarbeit (wenn die

Kompaß-Grundplatte aus Acrylglas ist, ist dies zusätzlich von

Vorteil), Lupe und aufgedruckts Lineal und Maßstabsskalen für

die üblichen Karten sind nützlich und hilfreich

- Peilvorrichtung oder Spiegel sind nett, aber nicht unbedingt

notwendig, da der Wanderreiter den Kompass fast immer aus der

Hüfte benutzt

- Wichtiger ist es, dass das Verletzungsrisiko gering ist,

besonders wenn der Kompaß um den Hals getragen wird. Viele große

Kompasse sind scharfkantig, oder taugen eher um damit am

Stammtisch anzugeben.

Gut brauchbare, einfache Modelle vom Typ Linealkompaß, wie sie

auch von Geländeläufern verwendet werden (für Einsteiger besonders

zu empfehlen und mit bereits ausreichender Genauigkeit) gibt es

bereits ab 15,- Euro.

Silva Type 4/54, empfehlenswerter großer Linealkompass mit Lupe und

gut sichtbarem Richtungspfeil. Die lange Anlegekante erleichtet die

Kartenarbeit und erlaubt überschlägige Entfernungsmessungen.

Die wichtigsten Handgriffe

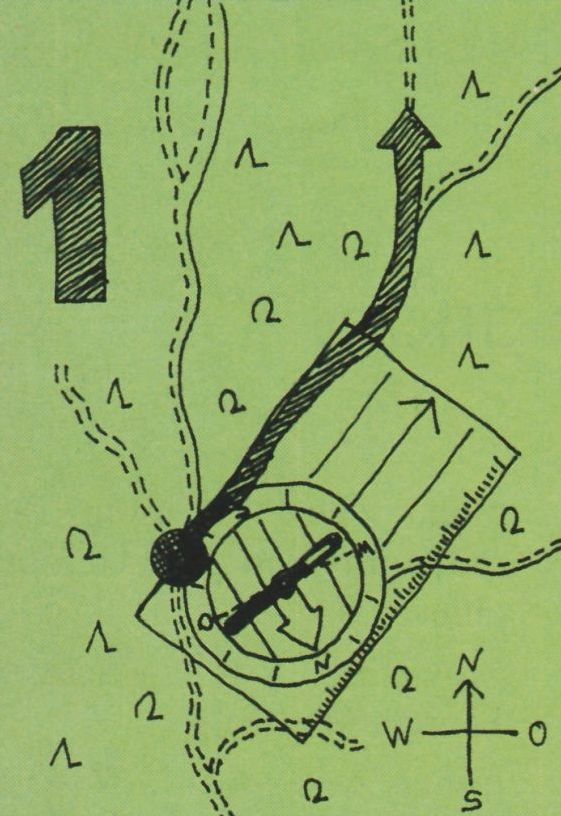

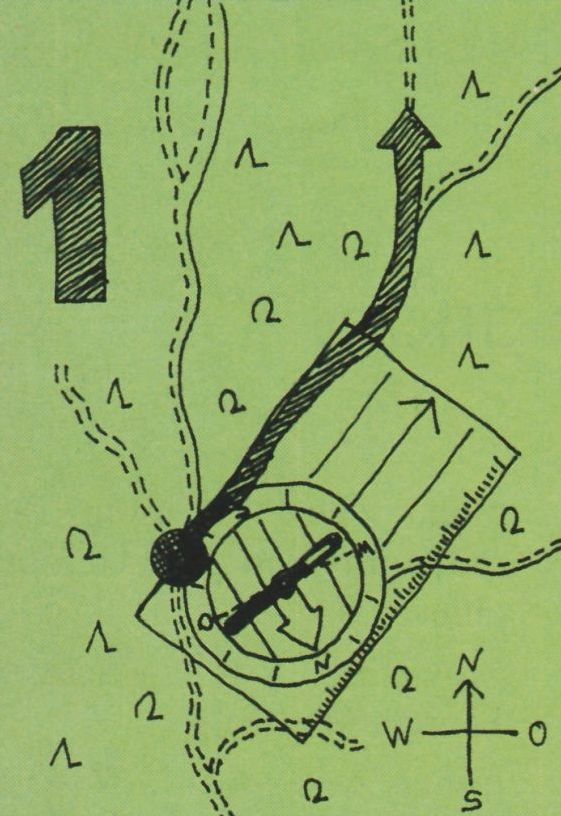

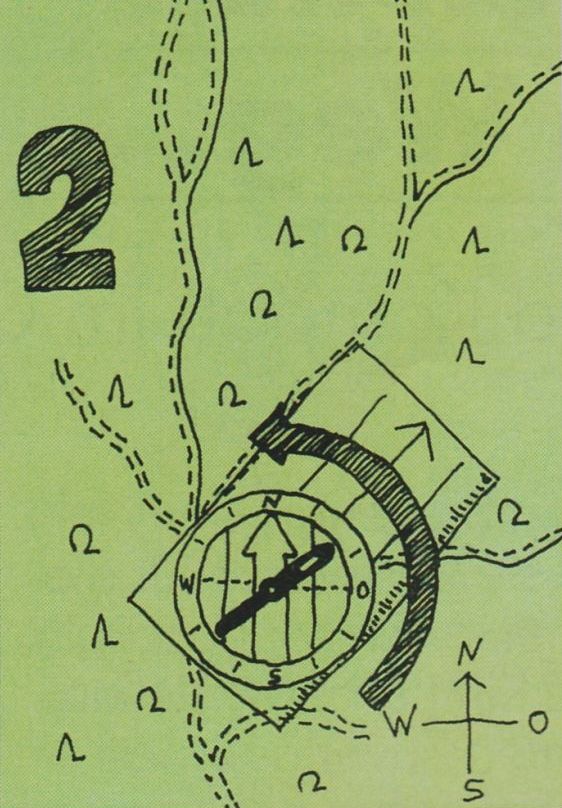

A) Bestimmung der Marschrichtung aus der Karte

Die folgende Situation kennt jeder: Man will in eine

bestimmte Richtung reiten, ist sich aber unsicher über den

richtigen Weg (etwa an einer Kreuzung mit vielen Abzweigungen).

Was ist zu tun?

(1) Den Kompaß mit der Anlegekante bzw. dem Richtungspfeil

parallel zum gewünschten Kurs auf die Karte halten.

(2) Den Kompass-Drehring auf Karten-Nord verstellen, ohne

den Kompass in seiner Lage zu verändern. Die Nord-Süd-Linien im

Kompassboden erleichtern die Ausrichtung. Auf der Karte ist es das

aufgedruckte Koordinatengitter.

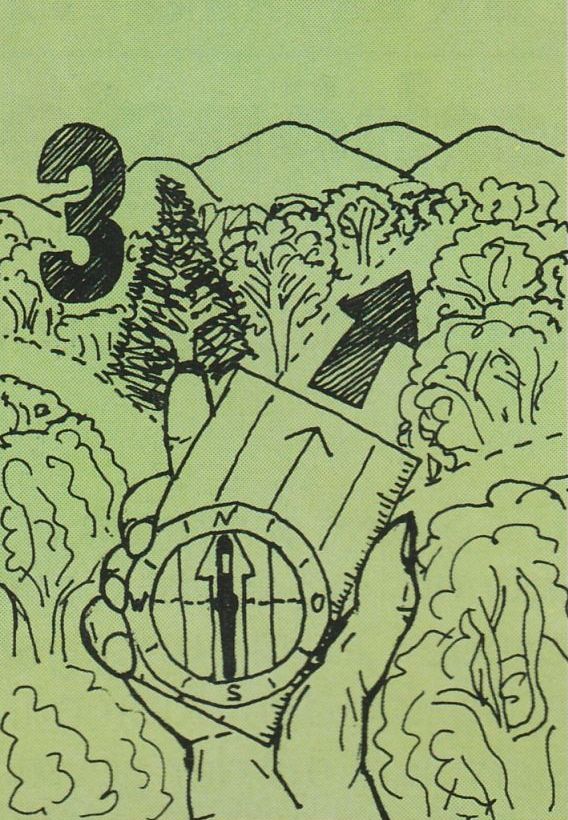

(3) Den Kompass von der Karte nehmen und in Bauchhöhe am

ausgestreckten Arm langsam drehen, bis die Kompassnadel

sich am Nordindex „N“ des Drehrings eingespielt hat. Der große

Richtungspfeil weist nun vom Reiter weg in die gewünschte

Richtung.

Das klingt beim Lesen etwas kompliziert, ist aber in Sekunden

gemacht -- und auf jeden Fall schneller, als an der Kreuzung zu

stehen und herumzurätseln! Wie die Karte dabei gehalten wird, ist

dabei ganz egal – man muß nur wissen wo Norden ist (bei

topographischen Karten ist das immer oben).

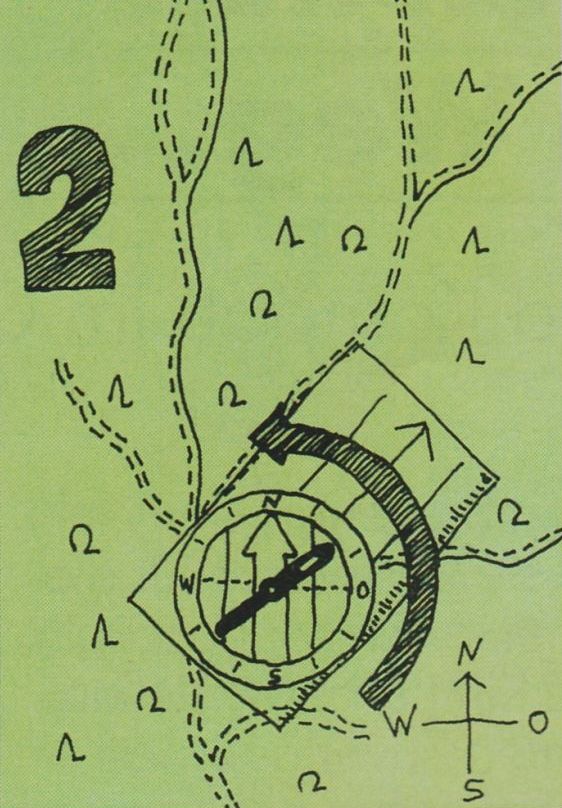

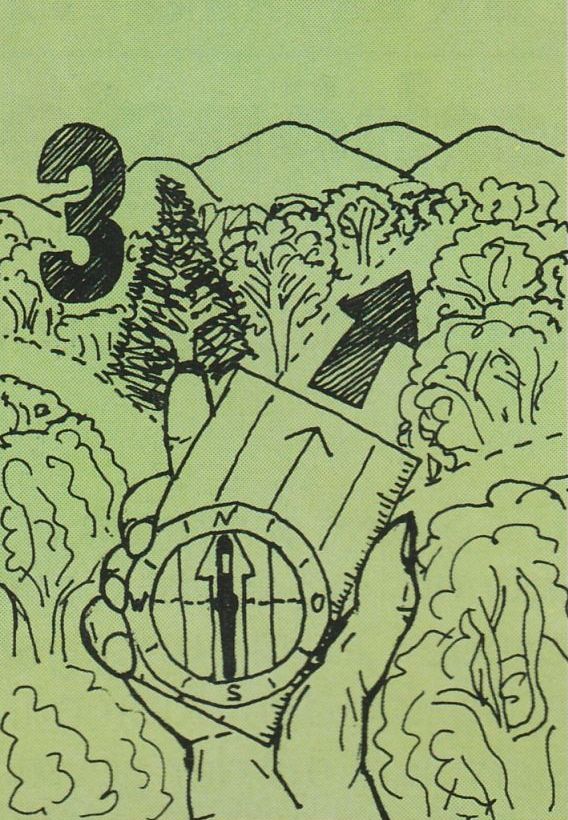

B) Überprüfung der Marschrichtung

Die gleiche Vorgehensweise wie oben - bei Unsicherheit, ob man

noch auf dem richtigen Weg ist. Man mist den „Sollkurs“ auf der

Karte aus (wie A, 1. und 2. Schritt) und hält dann den Kompass in

die gerittene Richtung, also gerade nach vorwärts. Pendelt sich

die Kompassnadel am eingestellten Nordpfeil (Index „N“) ein, ist

alles okay. Wenn nicht, stimmt der Weg nicht.

Nun kann man noch...

C) einen Weg auf der Karte indentifizieren

Der „umgekehrte Weg“ von A, Schrit 3 zu Schritt 2. Der

Kompass wird, mit dem Kurspfeil vom Reiter weg, in die gewünschte

Richtung gehalten und der Drehring dabei gedreht, bis die

Kompassnadel und der Index „N“ am Nordpfeil übereinstimmen. Jetzt

wird der Kompass auf die Karte gelegt (wobei der Nordpfeil und „N“

wieder auf Karten-Nord weisen müsen). Der ausgemessene Weg liegt

nun irgendwo auf der Karte, parallel zur

Kompass-Anlegekante.

In Gebieten in denen nicht alle Wege „schachbrettartig“ angelegt

sind, kann eine solche Messung schon viel Klarheit über die eigene

Position auf der Karte bringen! Nimmt man noch zusätzliche

Geländemarken wie Steigung, Kurven des Weges o.ä. in die

Überlegung auf oder mißt an einer Kreuzung einen zweiten Weg aus,

so kann man in den meisten Fällen den eigenen Standort mit großer

Sicherheit bestimmen – besonders in hügeligem Gelände sind zwei

Kreuzungen kaum je gleich!

D) Anpeilen unbekannter Punkte im Gelände

Dies ist selten notwendig, kann aber ganz nett sein,

wenn man etwa wissen möchte, was für einen Berg man da irgendwo in

der Ferne sieht.

Man peilt dieses Objekt wie im Abschnitt C beschrieben an und mißt

widerum mit dem Drehring die Richtung. Hier ist nun höhere

Genauigkeit (1-2°) gefragt und daher eine Peilvorrichtung wie

Spiegel oder Prismatik am Kompaß nützlich. Aus der Hüfte kann man

5-10° Genauigkeit erzielen was für die o.g. Zwecke üblicherweise

ausreicht.

Das gesuchte Objekt liegt nun in der Verlängerung des eigenen

Standortes mit der Kompaß-Anlegekante, und Ausrichtung Index-„N“

mit Karten-Nord. Wenn man Pech hat, ist das angepeilte Objekt so

weit entfernt, dass es nicht mehr auf der Karte ist...

Über das Kreuzpeilen will ich hier nichts weiter sagen, es ist

eine in der Literatur häufig beschriebene Methode der

Standortbestimmung anhand zweier oder mehr bekannter Landmarken,

hauptsächlich für Küsten- und Seenavigation verwendet. Wenn man

sich in hiesigem Gelände verreitet, hat man diese zwei Punkte

meistens nicht und kommt mit der unter C) beschriebenen Methode

besser weiter.

Auch das Einnorden der Karte wird häufig beschrieben: Ein

zu Pferde etwas umständliches Verfahren, um sich auf der Karte

zurechtzufinden (sie sich quasi so zu drehen wie die Landschaft

vor einem liegt) - und in den meisten Fällen nicht genau genug.

Aber für den Anfänger in der Kartenarbeit nahezu unumgänglich. Für

die Fortgeschrittenen ist es zumindest dann unnötig, wenn man die

Karte "geistig" eingenordet hat, also die Vorstellung hat was

„rechts-“ oder „linksabbiegen“ auf der Karte bedeutet - was leicht

zu verwechseln ist wenn man nach Süden, d.h. ie Karte „herunter"

reitet!

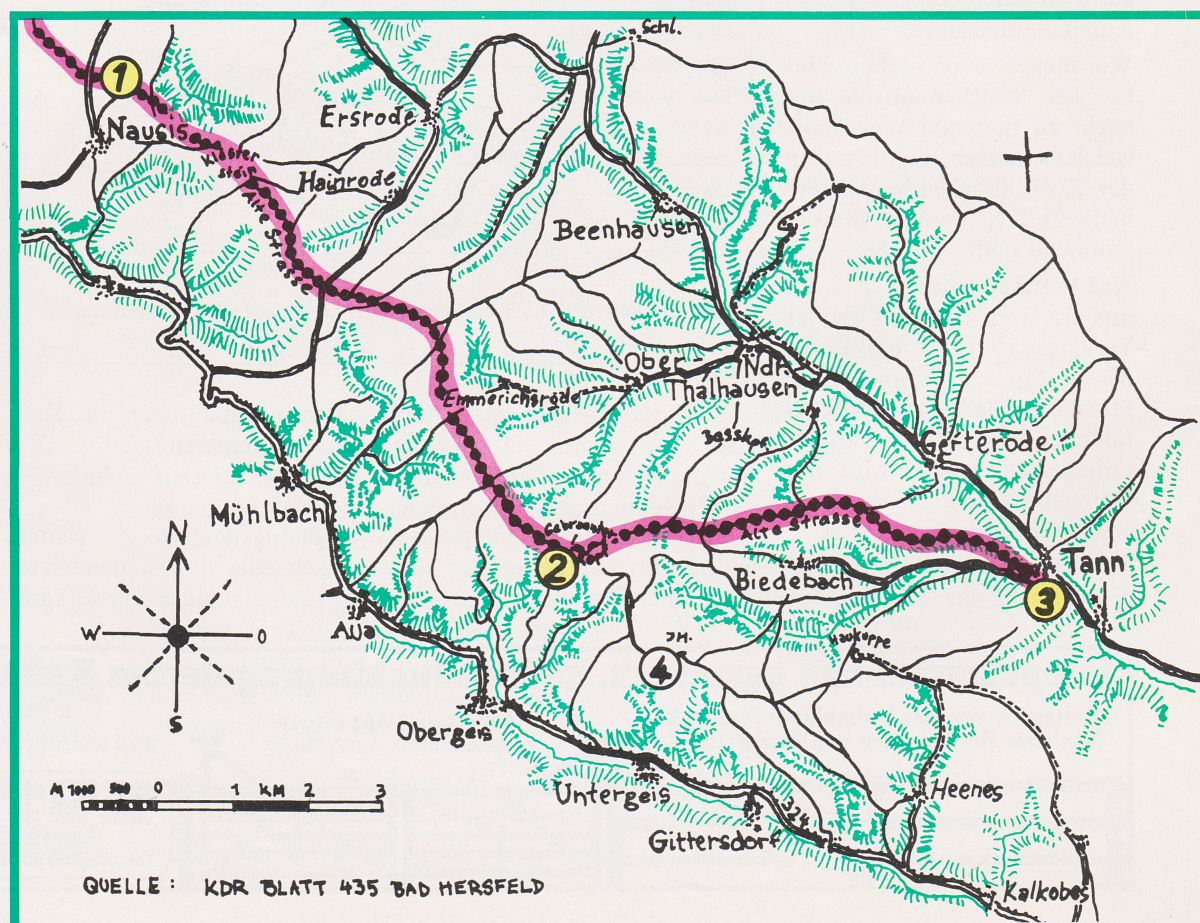

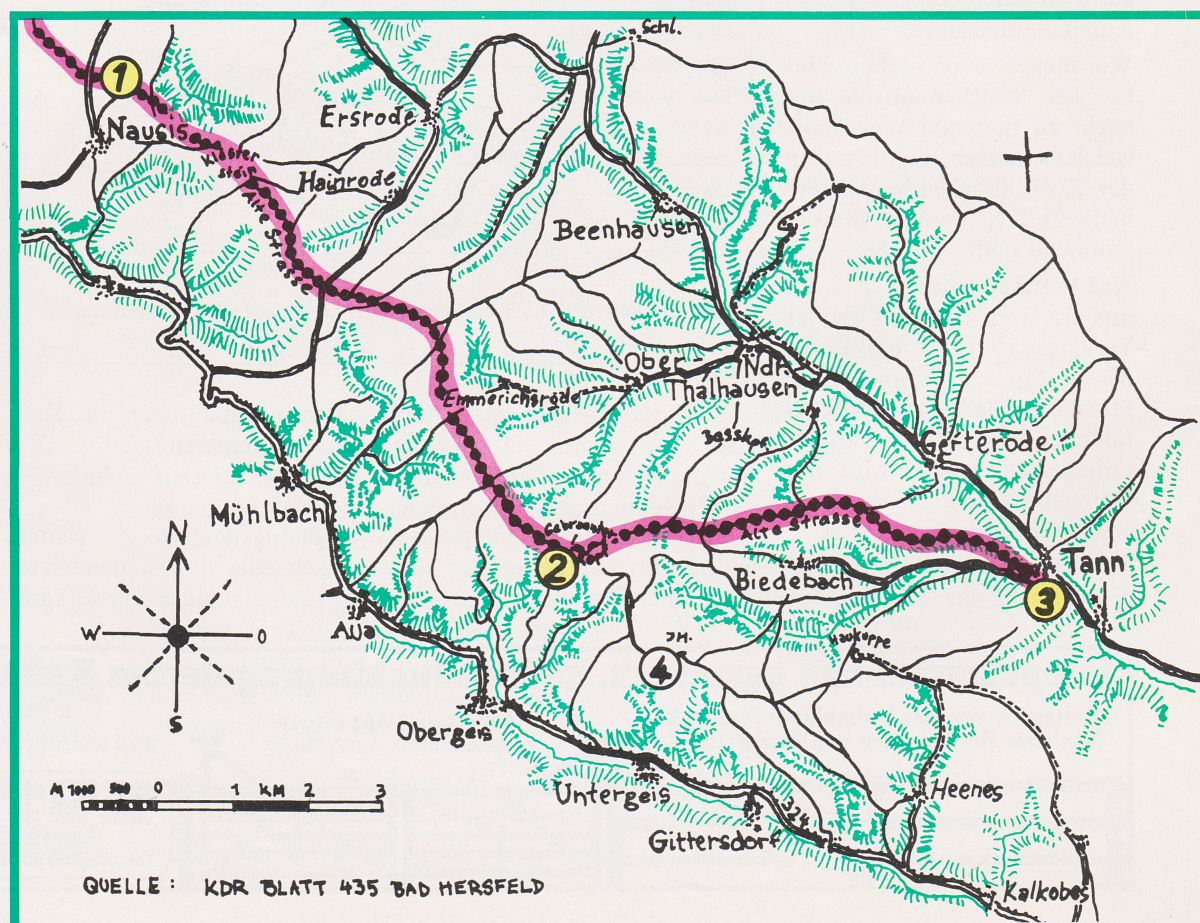

Kompaßgebrauch an einem Beispiel

An einem praktischen Wanderreiter-Beispiel werden

Vorgehensweise und Notwendigkeit sofort klar.

Ich will die „Alte Straße“ zwischen Nausis und Tann, einem

nordhessischen Höhenweg, bereiten (Punkte 1-2-3 auf der Karte). Die

Strecke führt ca. 15 Kilometer durch Wald; deutliche Geländemarken

wie Straßenübergänge, Berge, markante Kreuzungen o.ä. gibt es kaum.

Die Schwierigkeit besteht darin, nicht vom Haupt-Höhenweg

abzukommen (etwa in Richtung Beenhausen) – und dann gibt es noch das

Herausforderung, nach 9 Kilometern am Gebrannten Kopf (Punkt

2) die richtige Abzweigung zu finden. Markierungen und Wegweiser

waren, als ich hier 1988 erstmals ritt, nur noch sporadisch

vorhanden - zuletzt (2015) fehlten sie vollständig.

Wie ist vorzugehen? - Westlich von Emmerichsrode führt der Weg ein

ganzes Stück nach Süden, dann südöstlicher. Ich stelle den Kompaß

auf dem erwarteten Kurs ein und behalte im Auge, ob der gerittene

Weg diesem Kurs auch folgt.

Wenn ich ahne, mich dem Punkt 2 zu nähern (Gebrannter Kopf), stelle

ich den Kompaß auf die neue erwartete Marschrichtung nach Punkt 3/

Tann ein – etwa Ost bis Nordost. Den ersten Abzweig mit diesem Kurs

reite ich.

Finde ich keine Abzweigung und komme stattdessen wieder

nach Süden ab, dann bin ich an der richtigen Stelle bereits

vorbeigeritten (auf Punkt 4 zu). Nun kann ich beispielsweise den

erstbesten Weg nach Osten nehmen, damit ich wenigstens in der Nähe

der richtigen Stelle herauskomme.

Hier zeigt sich der Nutzen des Kompass: Selbst wenn man sich einmal

verreitet kommt man bei entsprechender Aufmerksamkeit nur wenig ab,

vielleicht 200 oder 500 Meter – reitet aber nie total in die falsche

Richtung. Der Laie hat vielleicht keine Vorstellung davon, daß auch

der größte „Orientierungs-Crack“ nur nach der Methode

„Trial&Error“ und nicht etwa nach einem im Kopf eingebauten

Kompass arbeitet... Im obigen Beispiel, dem dichtbewaldeten

Nordhessen, kann der „Irrtum“ ohne Kompass leicht 10

Kilometer betragen. Da es ein Gesetz ist, dass solche Fehler immer

bei Ermüdung, spät nachmittags, unter Zeitdruck, bei Schlechtwetter,

und anderen unerfreulichen Bedingungen auftreten, sind die Folgen

solch harscher Verritte leicht vorstellbar. Angenehm sind sie nie.

Gut zu wissen daß es ein Werkzeug gibt, um sie auf das

unvermeidliche Maß zu minimieren.

Worauf noch zu achten ist

A) Deklination

Das ist die Nadelabweichung von magnetisch zu geographisch

Nord, auch Missweisung genannt. Diese ist überall in der

Welt verschieden und im Laufe der Zeit (Jahrzehnte) veränderlich. In

Deutschland liegt sie derzeit um 1° und kann daher für unsere Zwecke

vernachlässigt werden – nicht jedoch in vielen anderen Ländern. Hier

ist ein Kompass mit einstellbarer Missweisungskorrektur praktisch.

In seriösen Karten ist die durchschnittliche Missweisung für das

Kartengebiet verzeichnet.

B) Nadelabweichung durch Metall und Elektrizität

Von größeren Metallgegenständen (Geländern, Brücken o.ä.)

ist beim Messen 15 Meter Abstand zu halten, noch mehr bei

allen Arten von Starkstromleitungen, Transformatorenhäusern und

dergl. Nur (teure) Spezialkompasse sind für Verwendung aus dem

Auto geeignet. Die Einflüsse des Fahrzeugs und des

Magnetfeldes der Lichtmaschine müssen dabei aufwendig per Hand

kompensiert werden, und trotzdem wird keine so hohe Genauigkeit

erreicht wie beim unbeeinflussten Handkompaß des Wanderers oder

Reiters. Bereits eine Uhr, Kette o.ä. am Handgelenk, der Hand in der

der Kompaß liegt, ganz sicher ein Handy, kann die Kompassnadel

ablenken.

C) Behandlung

Ein guter Kompass ist sehr robust - vor allem geht niemals

eine Batterie leer - wird aber als Präzisionsgerät dennoch

sorgfältig behandelt – Fallenlassen, Beförderung zusammen mit harten

oder krümeligen Gegenständen (Leckerli in der Hosentasche) sind zu

vermeiden. Kleine Kompasse trägt man am besten um den Hals, etwas

größere in ledernen Gürtelhalftern neben dem Messer. Einen

fluidgedämpften Kompass nie im prallen Sonnenlicht liegenlassen

(Biergartentisch etc.) da sich bei Erwärmung hässliche Lustbläschen

im Gehäuse bilden, die das Einpendeln der Nadel verzögern können.

Die Kompassrose nicht ölen.

GPS als Alternative?

GPS (Global Positioning System) kann für den

Wanderreiter hilfreich sein, insbesondere solche mit vor dem Ritt

einprogrammierbaren, oder vom PC einlesbarer Wegpunkten. Unter

günstigen Umständen kann dieses Hilfsmittel das Verfolgen der

geplanten Strecke vereinfachen.

Jedoch auch bei sehr dichter Setzung der Wegpunkte (mehr als 75

sind selten möglich) kann GPS nie die Karte ersetzen, da es keine

Wegalternativen anbietet wenn die geplante Route aus irgendwelchen

Gründen nicht gängig ist, da es selber keine Karten genügender

Präzision bereitstellt oder einlesen lässt. Dadurch sind auch

keine Geländeschwierigkeiten, Steigungen usw. erkenn- und planbar.(das

stimmt aktuell nicht mehr!)

Zur Richtungsbestimmung bietet GPS verleichbare Menüfunktionen, ist

aber weniger reaktionsschnell und genau als ein guter und

vergleichsweise viel billigerer Kompass. Zudem funktioniert ein

Kompass unter allen oben genannten Einsatzbedingungen

verlässlich und tadellos – ohne Batterie, auch in tiefstem Wald oder

durch hohe Berge abgeschirmten Gelände, wo GPS Probleme mit dem

Satellitenempfang machen.

Aus all diesen Gründen ist es wenig ratsam, seine Orientierung und

evtl. das Wohl und Wehe einer ganzen Reitergruppe mit Pferden allein

von GPS oder anderen „Hitech“-Hilfsmitteln abhängig zu machen. Als

einziger unbestreitbarer Vorteil spricht für GPS, daß die

entsprechenden UTM-Koordinaten im Notfall zum Herbeirufen von

Rettungshubschrauber u.ä. bereits gängiger sind als die auf den

topographischen Karten aufgedruckten Gauß-Krüger-Gitter. Jedoch sind

durch kundige Personen Umrechnungen schnell möglich. GPS mag als Ergänzung

somit nützlich sein – erforderlich ist es nicht. Jeder

kompaßkundige Mensch wird nach kurzem Studium der

Bedienungsanleitung GPS benutzen können – wer nur das GPS kennt, und

den Umgang mit dem Kompass nicht in der Praxis gelernt hat, steht im

Falle eines Schadens oder einer Störung ziemlich gekniffen da!

Auf meinem Alpen-Ostsee-Ritt im Juli

2019 über 1092 km bin ich überwiegend mit Smartphone-GPS

geritten, hatte aber sowohl einen rudimentären Routenausdruck

als auch meinen guten alten Kompass als "Backup" dabei...

Fortsetzung der Artikelserie:

Neuerer Artikel (Dezember 2009) zum Thema GPS

Fußnoten:

1) Dieser, in der Urform schon ältere Artikel, verwendet die

männliche Form um flüssig lesbar zu sein. Gemeint sind natürlich

Wanderreiterin und Wanderreiter! Und die vielen "mans"

sind auch nicht geschlechtsbezogen gemeint.

Literatur für Reiter die es noch genauer wissen möchten:

Brand, Joachim: Wanderreiten. Rittplanung, Ausrüstung, Training,

1985 (S. 90-98)

Diacont, Kerstin: Wanderreiten, aber richtig. Richtlinien für

Wanderreiter, 1988 (S. 42-58)

Linke, W.: Orientierung mit Karte und Kompaß, 1987.

Thöne, K., Kaufmann, E.: Karte und Kompaß, 4. Aufl. 1989

(erstmals veröffentlicht in Freizeit

im Sattel 5/91; neu überarbeitet)

(c) Frank Mechelhoff

Dieser Text ist copyright-geschützt, wurde vom genannten

Autor erstellt und auf http://www.taunusreiter.de

publiziert.

Kopien, Ausdrucke und Verlinkung nur zum privaten,

nicht-kommerziellen Gebrauch zulässig.

Wer sich an meine Texte anlehnt oder sie kopiert, der möge mich

auch zitieren. Das gehört zur Wissenschaftlichkeit, zur

Höflichkeit und zum guten Ton, und gilt auch für die Kollegen von

der Deutschen Wanderreitakademie bzw. der VFD. Danke.

- zurück zur

Homepage -

yahoo.de

yahoo.de